Una apuesta sin pagar y un error: la historia secreta de la segunda misión a la luna

Dos rayos en el despegue pusieron en riesgo el periplo e hicieron que no se supiera hasta último momento si todo no terminaba en desastre.

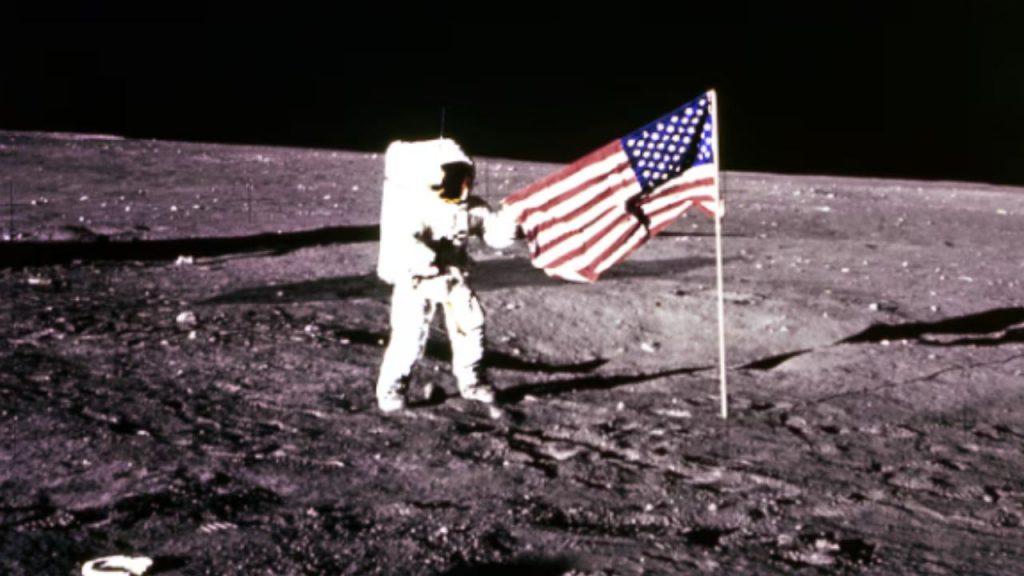

Charles Conrad y Alan Bean. Probablemente sus nombres no le resulten demasiado familiares al lector, pero en su tiempo fueron figuras destacadas. Fueron el tercer y el cuarto ser humano en pisar la Luna, como parte de la misión Apolo 12, que alunizó el 19 de noviembre de 1969.

El Apolo 12 reunió todos los elementos para convertirse en una historia de mayor notoriedad: drama, incertidumbre, episodios memorables, avances científicos y un nivel de precisión tecnológica que rozaba lo increíble. Hubo tensiones desde el despegue, con una falla general del sistema que por momentos puso en riesgo la misión, frases que quedaron para la historia, maniobras impecables y la angustia latente -que sólo se disiparía al final- sobre si los astronautas lograrían regresar o se estrellarían en el océano.

Sin embargo, la epopeya del Apolo 12 quedó eclipsada. La hazaña inaugural del Apolo 11, apenas cuatro meses antes, había marcado un antes y un después; y la odisea desesperante del Apolo 13, magnificada años más tarde por el cine, también relegó su lugar en la memoria colectiva. Tal vez nos acostumbramos demasiado rápido incluso a lo extraordinario, a aquello que poco antes parecía imposible, y ver una nave descender en la Luna dejó de ser tan sorprendente.

La misión despegó el 14 de noviembre de 1969. Sus tripulantes fueron Charles “Pete” Conrad, Alan Bean y Richard Gordon. En esta ocasión, el presidente Richard Nixon decidió asistir personalmente al lanzamiento. Tras el éxito del Apolo 11, quiso capitalizar parte del prestigio que generaba la carrera lunar. Meses antes, en cambio, había seguido la misión desde la Casa Blanca, consciente de que un fracaso durante la Guerra Fría habría sido devastador. De hecho, su equipo le había encargado al redactor de discursos preparar una declaración en caso de tragedia, un mensaje sombrío que comenzaba con la frase: “El destino ha determinado que los hombres que fueron a la Luna permanezcan en ella para siempre…”.

Cuatro meses después de que el mundo se paralizara al ver a Armstrong y Aldrin caminar sobre la superficie lunar, los astronautas del Apolo 11 seguían siendo celebridades casi míticas. El Apolo 12 también despertó un enorme interés, aunque ya no acaparó la atención global como la misión anterior. Miles de periodistas cubrieron los preparativos, la televisión interrumpió su programación y los diarios siguieron la misión día a día desde sus portadas.

Todo avanzaba según lo planeado. Los pasos previos se cumplían sin contratiempos, y la lluvia aportaba un tono dramático al lanzamiento. Algunos especialistas de la NASA expresaron preocupación por el clima, pero se decidió continuar.

A la hora exacta, el Apolo 12 abandonó la plataforma. La emoción, sin embargo, duró apenas 36 segundos: un rayo impactó de lleno en la nave. Segundos después, un segundo rayo volvió a golpearla. En Houston, el desconcierto fue inmediato. Desde la cabina, Pete Conrad, con absoluta serenidad, informó: “Houston, estamos a ciegas”. El tablero se había apagado casi por completo.

Aunque en tierra lograron reiniciar parte del sistema, los indicadores mostraban datos incoherentes. La misión más precisa jamás planificada había quedado sin parámetros confiables. Nadie sabía qué sistemas funcionaban y cuáles habían sido dañados. Lo poco que parecía seguro era desalentador: las celdas de combustible estaban, al menos en apariencia, inutilizadas y sólo quedaban operativas las baterías. Incluso para los mejores especialistas del mundo, el problema lucía insalvable. Aquellos dos rayos habían abierto una grieta inesperada en una operación estudiada hasta el último detalle.

La falta de datos hacía imposible saber con precisión qué había ocurrido tras los impactos de los rayos: se desconocía el alcance real de los daños y su gravedad. ¿Había sufrido la estructura externa? ¿Resistirían las diferencias térmicas o la nave acabaría desintegrándose en cuestión de minutos?

La gran pregunta era si debían abortar la misión y ordenar el regreso inmediato. La decisión no podía esperar. En medio de esa tensión creciente, apareció un joven ingeniero de 26 años: John Aaron, un empleado de la NASA con varios años de experiencia y una obsesiva dedicación al estudio de los sistemas del programa Apolo. Su intervención sería decisiva para salvar el Apolo 12 -y también sería clave meses después durante la crisis del Apolo 13.

Aaron recordó que, en una simulación previa, el sistema había presentado una falla similar. Corrió hacia sus superiores con la solución, que en un primer momento fue recibida con escepticismo. Pero ante la falta de alternativas y la seguridad que transmitía, le permitieron comunicarse con los astronautas.

“Prueben con el SCE en auxiliar”, indicó desde Houston. “¿Qué?”, respondió Pete Conrad desde la nave. El intercambio se repitió, más urgente. A la tercera vez, Conrad reaccionó con su célebre exabrupto: “¿Qué mierda es el SCE? ¿Dónde está?”. Aaron le detalló la ubicación en el extenso tablero de controles. Conrad activó el interruptor y, como por arte de magia, los indicadores volvieron a funcionar con la precisión habitual.

Aun así, persistía una duda crítica: no sabían si los paracaídas del módulo de reingreso seguían operativos. Era un dato imposible de verificar hasta el momento del descenso. Si se habían estropeado, los astronautas se estrellarían contra el océano a miles de kilómetros por hora.

Alan Bean lo explicó años después: “Si los paracaídas no se abrían, habríamos muerto diez días antes y sin conocer la Luna. Así que prefirieron seguir adelante y, al menos, postergar las malas noticias una semana y media”.

Con el sistema restablecido gracias a Aaron, el Apolo 12 continuó su viaje según lo previsto. A diferencia del Apolo 11, el módulo lunar aterrizó exactamente en el punto planificado: otro logro técnico notable. En las grabaciones se escucha la euforia de Conrad y Bean al comprobar la precisión del alunizaje. El comandante descendió primero y, en un guiño humorístico a Armstrong y a su propia baja estatura (1,65 m), dijo: “Whoopie, este habrá sido un pequeño paso para Neil, pero es uno bastante grande para mí”.

Esa frase tenía historia: unos días antes, la periodista italiana Oriana Fallaci había discutido con Conrad, asegurando que la NASA redactaba guiones para cada astronauta. Para demostrarle lo contrario, el comandante le apostó 500 dólares a que él diría lo que quisiera. Así nació aquella línea irreverente. Muchos años después, Conrad aún lamentaba que Fallaci jamás le pagó la apuesta.

En la segunda caminata lunar, ya descansados, Conrad volvió al sarcasmo: “Unos pasitos más”, comentó mientras descendía nuevamente. Mientras tanto, Richard Gordon permanecía en la órbita lunar a bordo del módulo de mando.

Conrad y Bean realizaron dos incursiones de casi cuatro horas cada una. Dejaron instalada la base científica ALSEP, recuperaron la cámara de una sonda enviada en 1967 -motivo por el cual se eligió esa zona-, tomaron muestras geológicas, colocaron un sismógrafo y completaron otras tareas mientras se desplazaban con torpeza por la superficie. Conrad bromeó al respecto: “Parecemos esas jirafas que corren en cámara lenta en los documentales”, frase que provocó la carcajada inmediata de Bean.

La misión incluía una cámara a color para evitar la limitación del blanco y negro del Apolo 11, pero se inutilizó casi de inmediato por la exposición directa al Sol. Aun así, las transmisiones que llegaron a la Tierra revelaban el entusiasmo genuino de los astronautas. Sabían que estaban viviendo algo único.

El acoplamiento del módulo lunar con el módulo en el que orbitaba Gordon fue impecable. La nave permaneció en órbita casi doce horas durante las cuales se tomaron fotografías para estudios posteriores.

Tras diez días en el espacio y recorrer más de 1.600.000 kilómetros, llegó el momento del regreso. Mientras el mundo celebraba una nueva proeza, en la NASA reinaba la angustia: seguían sin saber si los paracaídas funcionarían. Si fallaban, la nave se desintegraría contra el Pacífico y la hazaña terminaría en tragedia.

Pero finalmente, el módulo descendió suavemente en el punto previsto y en el horario exacto. Todo había salido a la perfección. Una proeza técnica que volvió a convertir a los astronautas en héroes… aunque por segunda vez, sin el magnetismo de la novedad.

A fines de 1969, se creía que la carrera espacial no tenía techo y que los límites eran infinitos. En menos de una década se había alcanzado lo imposible, y parecía que las hazañas serían cada vez más frecuentes. Sin embargo, después de Conrad y Bean, solo ocho personas más pisarían la Luna. El programa Apolo terminaría en 1972.

Pete Conrad, veterano del proyecto Géminis y del programa Apolo, también comandó la misión Skylab en los años 70, con la que logró reparar la estación espacial. Tras retirarse de la NASA, desarrolló una exitosa carrera ejecutiva. Murió en un accidente de moto a los 69 años.Alan Bean dejó la agencia espacial en 1981 para dedicarse por completo a la pintura. Su especialidad fueron los paisajes lunares y las escenas espaciales, obras que llegarían a valer decenas de miles de dólares. Poco antes de morir, a los 85 años, dijo: “Soy el tipo con más suerte del mundo. He tenido más suerte de la que debería tener en un centenar de vidas. Estoy muy agradecido”.